반응형

최근 가장 걱정스러운 것은 환율이다. 환율은 경제의 알파이자 오메가이며, 물가와 소득, 자산 모든 부분에 영향을 끼친다. 이 환율이 2024년 참으로 경악스러운 상승을 보였다. ( 환율상승 = 원화가치하락 동의어 ) 혹자는 수출기업에 유리해져 수출이 잘 될 것이라 하지만, 그러한 환율도 적정선이 있다. 현재 1380원 이상대의 환율은 우리나라에서 수입하여 가공 후, 수출 시 결코 유리한 환율이 아니다. 그들의 말이 맞다면 1500원, 1600원 가면 우리나라 수출기업들은 모두 초 대박이 되었어야 할 것이다. 과연 그랬던 것 같은가? 지금 2025년에도 그게 될 것이라 여기는가? 이 말이다.

국민연금이 한국은행과 통화 스와프 체결

- 국민연금은 해외투자시 환율시장에서 우리의 "원화"로 "달러"를 매수하여 해외 투자에 나선다.

- 한국은행과 국민연금 : 통화 스와프 체결 -> 원화를 한국은행에 맡기고 정해진 환율의 달러를 들고 해외투자에 나선다.

- 언뜻 그게 그거 아닌가 하는 생각을 할 수 있다. 하지만 다르다. 그리고 비용도 발생한다.

- 일종의 달러 대여를 받아서 해외에 투자하는 행위를 하는 것이다. 과연 서로에게 윈윈일까?

국민연금의 통화스와프는 일종의 환율 헤지

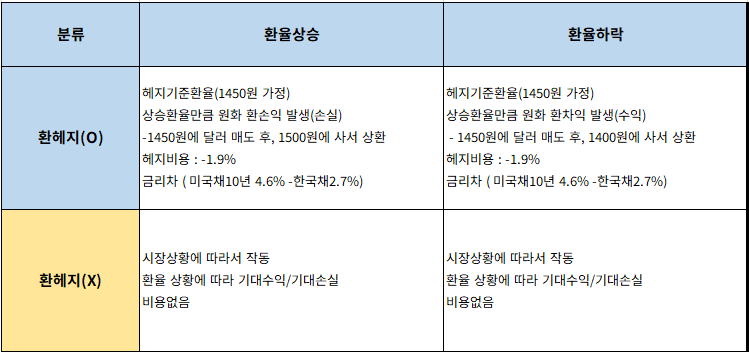

- 간단히 이해한 상태로만 글을 쓰기엔 불확실한 정보들이 너무 많고, 향후 환율상황을 누구도 알 수 없기에 가정법으로 작성.

- 우선 국민연금이 현 시점(2025. 1. 7)에서 치솟는 환율을 잠재우기 위해서 외환을 시장에 팔았다.(USD Short) 면 환헤지를 통한 수익에 자신이 있어서 일 거라 믿어야 한다. ( 상당한 전문가들이다. )

- 다만, 그들의 계산과 바램에 정반대의 상황이 발생하게 되면 국민연금은 환차손을 입게 된다는 점이다.

- 게다가 스와프 비용과 헤지비용( 미국채 4.6% 매입하면 기대되는 수익을 포기하고 한국 채권(2.7%)을 산 것이나 다름없다. )

- 이것이 헤지비용이다. ( 스와프 비용은 국민연금과 한국은행 간의 빌린 대가에 대해서 서로 약정했고 일반인은 모른다. )

국민연금의 통화스와프는 일종의 환율 헤지 왜 걱정될까?

- 국민연금이 외국 헤지펀드들처럼 갖고 있는 달러를 시장에 풀어서 "원화"를 빨아들일 것이다.

- 달러를 팔고(Short) 받은 원화를 은행에 저금해 둘리 없잖은가? 한국 국채를 사던지, 국내 주식을 살 것이다.

- 한 순간 달러가 시장에 들어오며 환율이 정말 푹 꺽였다.

- 국민연금, 기재부, 한은은 모두 국민연금이 환헤지에 나섰다는 것을 밝히고 있지는 않다.

- 하지만, 최근 환율변동을 보면 국민연금이 달러를 내다 팔고, 원화를 받은 것은 확실해 보인다. ( 사유 없는 환율 급락 )

- 그럼 환헤지는 성공한 투자가 될 것인가?

국민연금은 누구의 돈인가? 환율상승이 예상되는 기준금리 인하 예정.

- 국가가 개인의 국민연금에 대해서 환율방어에 동원하는 건 온당한가?

- 웃긴 건 자유시장경제와 정부의 개입을 최소화해야 한다는 보수 정부에서 이런 일들을 하고 있다는 것이다.

- 그것도 정부의 재정과 한국은행의 발권, 금리 정책이 아닌 "국민 개개인"의 돈이 모인 국민연금을 동원해서 말이다.

- 환헤지 후, 환율이 정상화되며 다시 1300원대로 내려만 가도 다행한 일일 것이다. ( 최소한 2% 이상의 환차익을 얻어야 기회비용을 제한 후 원금이 되니 말이다. )

- 만일 이렇게 외환시장에 국민연금을 투입했음에도 다시 환율이 상승방향으로 계속된다면 어떻게 할 텐가?

- 위에서 언급했던 한국은행 이창용 총재는 국민연금의 환헤지 투입(구두 개입)을 시사해 놓고는 우리나라의 1~3월 내 금융통화우원회에서 환율상승 요인인 "기준금리" 인하를 최소 2차례 시사한 바 있다.

반응형

'Father's View' 카테고리의 다른 글

| "땅집고"라는 인터넷 신문. 진실의 취사선택. 수유벽산1차 아파트 전세시세 (0) | 2025.01.12 |

|---|---|

| 현대자동차 정의선 회장의 2025년과 그가 바라본 미래 (0) | 2025.01.11 |

| A형독감 유행과 아이의 열이 심할 경우, 독감 검사를 받는 게 좋다. (0) | 2024.12.31 |

| 이마트의 신종 마감 할인가격(재미) (0) | 2024.12.20 |

| 전국 시도 여성 인구수와 산부인과 비율-비경쟁(?) 자율시장인 산부인과 (1) | 2024.12.19 |