우리나라의 저출산과 관련한 기존 글에서 고학력 사회로의 전환기에 대한 글을 쓴 적이 있는데, 그 당시엔 대학진학률과 출산율의 인과성에 대한 지표를 비교하며 비율만을 다뤘었다. 또한 그 비율은 일정한 방향성을 가지고 있기도 했다. ( 즉 대학진학률이 상승하는 시기에 출산율은 하락하는 역의 상관관계를 나타냈었다. ) 아래글 참고.

이전글 : 대학 진학률과 합계출산율-연도별 합계출산율과 대학진학률의 관련성

이번에는 "국민교육수준(학력별 인구분포)"의 2023년 자료를 기준으로 실제 인구수를 대입하여 결과를 살펴보는 글을 작성해 보려고 한다. 이번 통계는 25세~64세의 성인인구와 전체 인구의 교육 수준을 알 수 있는 지표로써 상당히 의미가 있는 비율을 나타낸다. 그 비율을 기준으로 전국 "주민등록인구수"와 직접 대입을 통하여 해당 비율의 인구수를 실례로 들어서 비교해 본다.

기준 년도는 2023년 자료가 최신이며, 이 국민교육 수준 자료는 2025년 3월 26일 갱신된 최신자료와 주민등록인구수 2023년 12월 말의 자료를 기준으로 작성한 것이며, 비율에서 소수점 자리가 없는 자료이므로, 인구수에서 격차는 있을 수 있으나, 각 학력별로 분별력은 있을 것으로 기대되는 자료이다. ( 또한 이 자료는 OECD 교육지표를 기준으로 하므로 다른 국가들과의 비교에도 긴요할 것으로 생각된다. ) 이번 글에서 타 국가와의 비교는 하지 않으며, 대한민국의 2023년 만을 중점적으로 다룬다.

1. 대한민국의 성인(25세~64세) 학력인구 변화

- 연령기준이 25세~64세는 상당히 현실적인 "생산연령인구"와 밀접한 관계가 있다.

- 1998년에 비하여 중졸이하 학력비율은 크게 감소했으며, 대학을 포함한 고등교육이상 졸업비율은 크게 신장되었다.

- 고졸학력의 인구수 비율은 44%에서 38%로 상대적으로 적은 감소율을 나타낸 것을 확인할 수 있다.

- 성인인구(25세~64세)에서 중학교 졸업이하 학력자보다 고등교육 졸업자비율이 더 많은 비율이 된 시기는 2003년

- 성인인구(25세~64세)에서 고등학교 졸업 학력자보다 고등교육 졸업자비율이 더 많은 비율이 된 시기는 2012년

- 2023년 기준 고등교육 졸업자 비율은 55%, 고등학교졸업 비율은 38%, 중학교졸업 이하비율은 7%이다.

2. 2023년 12월 말 기준 성인(25세~64세) 인구수

- 2023년 12월 말 기준 총 성인 인구수는 : 30,816,126명

- 2023년 12월 말 기준 한국 총 인구수에서 60%의 비율을 나타내고 있다.

- 당시 기준 가장 많은 인구수를 나타낸 연령집단은 52세이며, 총인구수는 928,584명이었다.

| 구분 | 성인 | 총인구 | 비율 |

| 남자 | 15,714,431 | 25,565,736 | 61.5% |

| 여자 | 15,101,695 | 25,759,593 | 58.6% |

| 총인구 | 30,816,126 | 51,325,329 | 60.0% |

3. 성인(25세~64세)의 학력별 인구수와 인구비율

- 2023년 12월 말을 기준으로 학력비율별 인구수를 환산했을 때 인구수는 아래와 같다.

- 해당 경제활동이 왕성한 시기인 성인들의 학력비율에서 절대다수는 고등교육졸업자 들로 55% (1,695만 명)

- 고등학교 졸업 학력인구는 38% (1,171만 명 )보다 524만 명이 더 많다.

- 이 인구수는 고등학교 졸업이하(중학교이하 포함) 학력자와 비교하면 308만 명이 더 많다.

| 구분 | 중학교이하 | 고등학교졸업 | 고등교육졸업 |

| 학력인구 | 2,157,129 | 11,710,128 | 16,948,869 |

| 학력비율 | 7.0% | 38.0% | 55.0% |

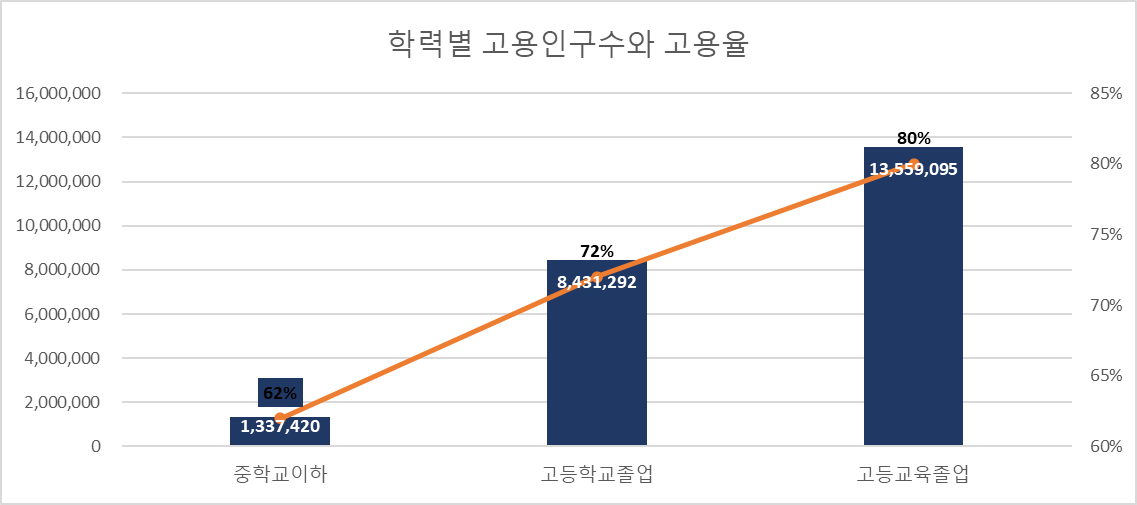

4. 성인(25세~64세)의 학력별 고용인구수와 고용률

- 2023년 12월 말을 기준으로 학력비율별 인구수를 환산 후, 고용인구수 추출

- 고등학교 졸업자 이하 학력인구의 총 고용인구수 : 9,768,712명

- 고등교육졸업 인구수 13,559,095명으로 고등학교졸업 학력 이하에 비하여 379만 명이 더 고용되어 있다.

5. 성인(25세~64세)의 학력별 비고용인구수와 비고용률

- 2023년 12월 말을 기준으로 학력비율별 인구수를 환산 후, 비고용 인구수 추출

- 비고용인구수에서 고등학교졸업 학력자들과 고등교육졸업 학력자의 비고용인구수는 비슷하다.

- 총 성인인구수와 고용률에 해당하는 인구수를 계산했을 때, 10.6% vs 11%

- 이는 상당한 잉여 비용을 말해주고 있다. ( 최소 2년~4년 사이의 일반 대학과 대학교의 교육기간, 교육비용을 고려 )

6. 과잉교육과 잉여 고학력 인구

지금까지 살펴본 국민교육 수준(학력별 인구분포)에서 2023년 기준의 성인(25세~64세)의 학력인구수를 도출하여 실제 비율이 아닌 어느 정도의 인구수가 학력별로 있는지를 살펴보는데 집중했던 것이다. 그리고 2023년 12월 말을 기준으로 해당 비율로 인구수를 추출하여 인구수로 고용된 인구와 고용되지 않은 인구(비고용인구)를 산출하여 학력별 과잉 교육에 대한 수치를 산출해 본 것이다.

여기서 고용률에 잡힌 것은 "취업자- 보수(임금근로자)나 수익(자영업자 및 무급가족종사자)을 위해 최소 1시간 이상 일을 한 사람"으로 직장에 소속되어 있는 사람들을을 고용율에 포함하여 본 수치다. 인구수로 치환하여 살펴본 비고용인구수가 상당히 많은 인구수를 차지하고 있다는 점이 주 포인트다.

1) 총인구수 대비 고등교육졸업 비고용인구수 비율 : 6.6%

취업되어 있지 않은 고등교육졸업자는 총 인구수 5132만 명 대비 6.6%로 339만 명이다.

물론 이들이 처음부터 끝까지 취업되지 않고 있지는 않았을 것이며, 2023년을 기준으로 비율상 나타난 수치에 불과하다.

다만, 저 인구수가 2024년에 더 많이 감소할 것이란 것은 살길이다. ( 2023년 기준이므로 2024년 이 통계에서 벗어날 인구수가 상당히 많을 것이므로 그렇게 추정할 수 있다. )

2) 향후 5년간 감소할 성인과 앞으로 더 높아질 국민교육 수준

2024년 국민교육 수준 자료에서 확실히 제해질 인구수는 2023년 12월 말 기준 64세인 819,622명이다.

이 당시는 "고등교육졸업"자 비율이 현저히 낮았던 기간이었으므로, 우리나라의 국민교육 수준은 향후 계속하여 "비율상"으로 증가될 것이 확실하며, 이전에 살펴봤던 대학진학과 합계출산율 저하 시기와 정확히 일치될 것이다.

| 연령 | 인구비율 | 인구수 |

| 60세 | 2.5% | 770,775 |

| 61세 | 2.8% | 854,641 |

| 62세 | 2.9% | 884,101 |

| 63세 | 2.9% | 890,560 |

| 64세 | 2.7% | 819,622 |

3) 일정 수준의 바닥까지 계속하락 할 "합계출산율"과 "저출산대책" 종료 및 "과학기술, 교육지원" 예산확대

이상과 같이 살펴본 바, 우리나라의 합계출산율은 적정 수준의 Bottom을 확인할 때까지 지속적으로 감소해 갈 것이다.

이는 시대의 변화와 고학력사회로의 전환기에 발생하는 "현상"으로 보인다. 비단, 우리나라만의 문제는 아니며 전 세계적으로 출산율이 감소하고 있는 세태에서 고학력 사회로의 전환기에 벌어지는 상황으로 인식하는 게 옳을 것으로 본다. 다만, 우리나라가 그 첨병에 서 있음을 부인할 수 없다. 우리나라가 사상 초유의 저출산을 선행하고 있기 때문이다.

이러한 고학력 사회로의 전환기에 과잉경쟁과 시대의 전환점이 겹쳐지며 고용불안과 경기불안에 대처할 마땅한 국가의 정책적 방향성이 매우 중요할 것으로 생각된다. 현재 시대의 전환점은 "AI시대"로의 전환이며, 이 전환은 기존 2차 산업혁명, 3차 산업혁명등과 이질적인 방향성을 가리키고 있다는 것이 매우 중요한 시사점이 될 것으로 생각한다. 이는 과거 산업혁명등에서 일어난 다른 산업군으로의 고용증가를 과연 일으킬 수 있을 것인가? 하는 질문을 던지고 있다. 연일 계속해서 나오는 언론의 보도등을 한 번이라도 살펴봤다면 "고임금"에서부터 "저임금"까지 "로봇과 인공지능"으로의 대체가 일어날 수 있다는 중요한 사실이다. 사람이 필요 없는 경제성장이 일어난다면 어떻게 기존의 사람들은 사회에서 경제활동을 할 것인가? 하는 점 말이다.

저출산은 시대의 "현상"으로 인식하고 지금까지 정부가 저출산방지 정책으로 사용했던 예산들에 대한 과감한 전환이 필요하다. 시대가 그렇게 흘러가고 있는 상황에서 계속하여 밑 빠진 독에 물을 붓는 정책을 지속할 필요가 없다는 것이다. 이제는 과감하게 과학기술과 엔지니어링을 위한 교육투자에 모든 정책적 역량을 쏟아야 할 시기인 것으로 보인다. 그 이유야 다양할 테지만, 지금껏 저출산 대책으로 "집사라는 대출"외에 어떤 효과적 정책이 있었는지 반문해야 한다. 물론 아이를 낳고자 하는 부부들에 대한 "불임"관련 예산은 계속 증대시켜야 하고, 편모가정에 대한 지원 또한 증대시켜야 한다. 하지만 이는 사회복지 시스템으로 지원되어야지 "저출산대책"에 포함될 일은 아닌 것이다.

부동산 구매비용 대출을 해주며 "저출산"대책인양 하지 않아야 한다. 점차 감소하고 있는 인구와 새로이 사회에 진입하는 인구, 그리고 초등학교, 중학교, 고등학교로 이어지는 공교육에서 "교육의 목표"가 "대학진학"이 아닌, 새로운 시대에 맞는 교육으로 전환되고, 대학 진학에 있어서도 다각적인 검토가 필요하다. 그리고 근본적인 질문이 필요하다.

338만 명에 달하는 잉여인구수에서 40~50대보다 높은 대학진학률을 보이는 20~30대 인구의 고학력 잉여인구가 갈피를 잡을 수 있도록 방향성을 보여야 하고, 앞으로 더 증가하게 될 국민교육 수준에서의 고등교육졸업 인구가 더 나은 직업과 급여를 얻을 수 있도록 하는 사회, 경제적 발전이 수반되어야 한다.

그렇지 않다면 저출산과 같은 사회현상은 불가피하다.

'경제정보와정책 > 경제관련 정보' 카테고리의 다른 글

| 유소년, 생산연령, 고령인구 부양비율 및 고령화율 높은 시군구 (2) | 2025.05.17 |

|---|---|

| 대한민국 실질GDP와 취업자 증감 비교-1분기(서브프라임, 닷컴버블시기와 비슷한 취업자수 전년대비 감소) (3) | 2025.05.17 |

| 저출산의 덫 - 유한계급을 추앙하는 사회 (1) | 2025.05.09 |

| 저출산의 덫 - 고비용, 저효율을 대하는 사회태도 (0) | 2025.05.07 |

| 저출산의 덫 - 경쟁사회 속 잠재된 불안(회사, 고용, 경쟁, 영업조직) (5) | 2025.05.06 |