한국은행 경제통계 시스템의 분기별 경제성장률 자료를 이용한 연간 경제성장률 정보와 한국의 5년 단위 평균 경제성장률 추세를 작성하여 우리나라의 경제성장률이 점차 사라져 가는 시기를 대비할 자료로 사용하고자 작성했다. 정권은 5년이면 사라지지만 우리나라 국민은 경제활동을 통해서 계속해서 이 나라 대한민국에서 살아가야 하기 때문이다. 경제에 치명타를 날리고 있는 현 상황에서도 우리나라의 경제 주체들은 정말 곳곳에서 열심히 살아가고 있다는 점을 상기해야 한다. 정말 눈물 나는 경제환경이다.

생산연령인구(15세~64세)의 비율은 2027년까지 지속적으로 하향할 것이란 박종훈 박사(지식한방-경제유튜브)의 전망과 2차 베이비부머의 대규모 고령인구 편입의 종료시점임을 감안한다면 매우 신뢰할 정보로 보인다. 이는 대규모 경제활동인구의 2선 후퇴를 의미하기도 하며, 그들이 갖은 자산을 노후를 위해 절약하며 소비하는 "일본식" 경제 불황의 모습으로도 대치해볼 수 있다. 일본의 민간자본이 우리나라의 베이비부머 세대와 같은 말인 "단카이"세대에 상당히 집중되어 있다는 뉴스를 본 적이 있는데, 이는 그들이 소비에 있어서 근검절약하며 생활하기 때문에 그 부가 사회로 분배되지 못하고 있음을 의미하기도 한다.

또한 단카이세대와 마찬가지로 베이비부모의 대규모 은퇴와 고령인구 편입은 사회적 비용상승을 야기한다. 바로 국민연금이 2027년부터 국민의 납입액보다 연금수령액이 더 늘어나는 시기라는 점이다. 이 시기가 되면 국민연금은 연금을 지급하기 위해서 보유한 자산을 팔아야 한다. 그럼 자산시장의 대 지각변동이 발생하기 시작한다. 국민연금이 보유한 자산을 팔아서 현금화 해야 하는데, 그 자산이란 것 중 14% 정도는 한국 국채와 상당한 수준의 한국 주식이 포함되어 있기 때문이다.

좋든 싫든 해외투자에 나설 수 밖엔 없을 것으로 보인다. 끝이 정해진 미래로 향하는 느낌이다.

바로 지금처럼 경제성장률이 2%대의 지지부진한 경제성장을 한다면 말이다.

1. 1961년~2024년(예상) 경제성장률

- 1980년 2차 오일쇼크 때 잠시 -0.3%로 경제성장률이 하락했으나, 바로 극복해 냈던 우리나라다.

- 1998년 동아시아 외환위기(우리에겐 IMF사태) 때 -3.0%였지만, 그다음 해 바로 12.5%의 경이적 경제성장을 이뤘다.

- 2008년 미국 서브프라임 사태 때 -1.5% 역성장했고, 다음 해 5%의 경제 성장을 이뤘다.

- 2020년 코로나 팬데믹 때 전 세계 역성장 속에서 그나마 선방했던 -0.2% 역성장. ( 다음 해 5%에 육박하는 경제성장 )

- 위의 기간을 제외한 연간 경제성장률은 성장했으며, 특히 역성장 다음 해는 기저효과까지 더해져 더 큰 성장을 이뤘었다.

2. 피크코리아와 우리의 경제

- 아래 그래프는 1961년 이후 5년 단위로 우리나라의 5년 평균 경제성장률

- 5년 단위 평균 경제성장률에서 장기 저성장 우리 접어든 해는 2015년 이후. 5년 평균 2.5% 성장률도 쉽지 않다.

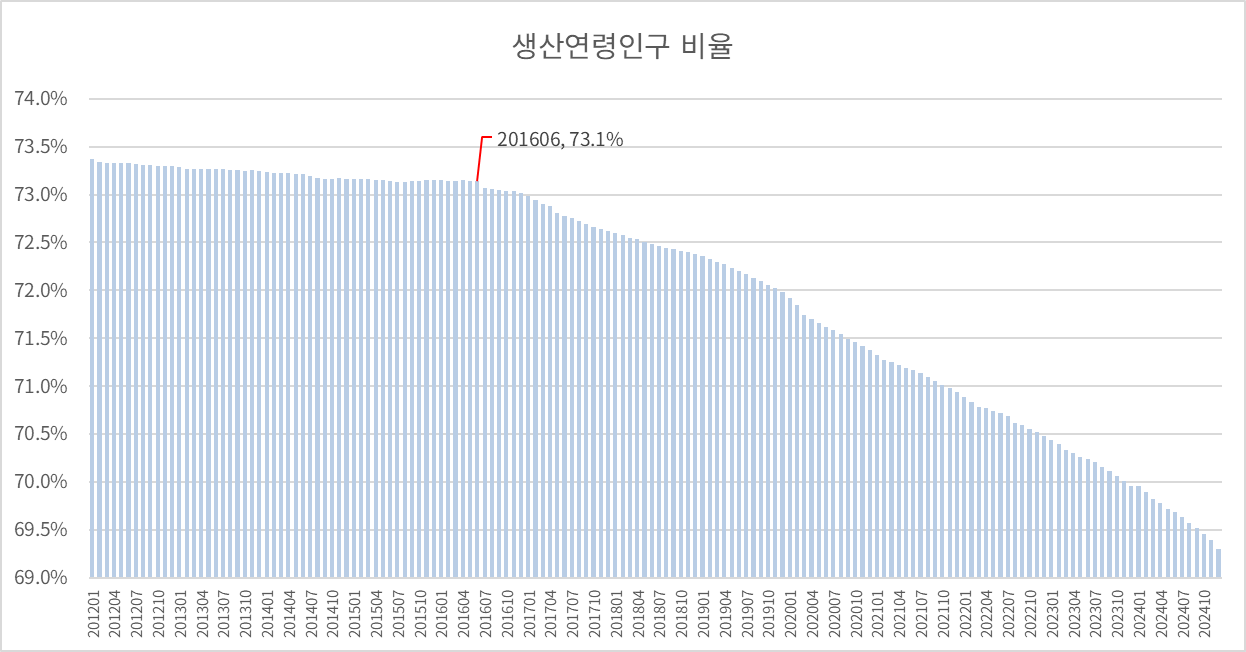

3. 2012년 이후 생산연령인구 비율

- 아래 그래프는 한국의 총인구에서 생산연령인구 비율을 보여준다.

- 2012년 1월 ~ 2016년 6월까지와 달리 7월 이후부터 생산연령인구 비율이 급격히 낮아지기 시작한다.

- 2024년 12월 말 기준 69.3%

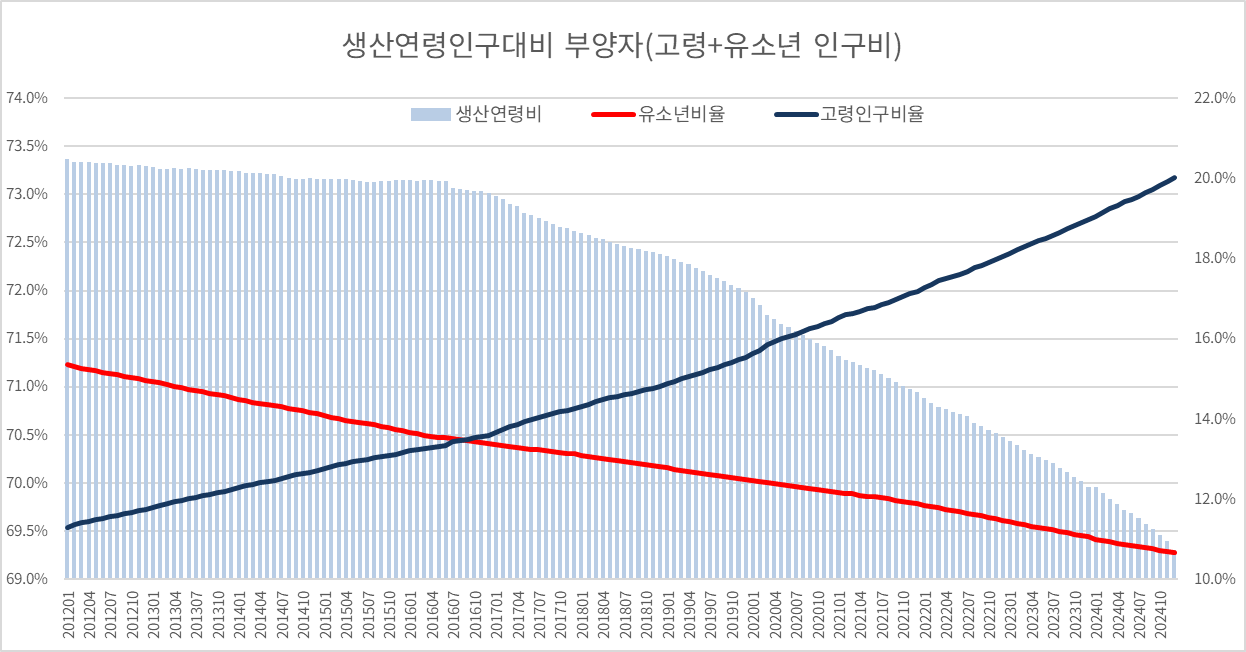

- 생산연령인구와 그들이 부양하거나 하게 될 유소년(0세~14세)과 고령인구(65세 이상)의 비율

- 고령(65세 이상) 인구는 2012년 11.3% 에서 2024년 12월 말 20.% 까지 상승했다.

- 유소년(0세~14세) 인구는 2012년 15.3% 에서 2024년 12월 말 10.7%까지 하락했다.

- 고령인구와 유소년 인구의 데드크로스는 2016년 8~9월 사이에 이뤄졌다.

'경제정보와정책 > 경제관련 정보' 카테고리의 다른 글

| 2025년 경제가 위험한 이유-경제심리지수 마음 읽어보기 (0) | 2025.01.14 |

|---|---|

| 국제유가(두바이유)와 주유소 경유 가격변화, 다시 시작되는 물가상승 고통 (0) | 2025.01.12 |

| 2024년12월-한국의 15대 주력수출품-미국 10년물 채권금리 비교 (4) | 2025.01.01 |

| 달러 대비 환율 비교와 한국과 일본의 환율 상승(역대 3번째 고환율) (8) | 2024.12.27 |

| 달러대비 원화환율, 달러대비 엔화환율, 달러대비 위안화 환율 (6) | 2024.12.19 |