이제 원화의 매력은 사라졌다. 다음번 통방위에서는 금리인하 혹은 그 다음번에 금리인하를 실행하게 될 것이다. 이는 미국 연준의 금리인하 소식을 들은 후 시행될 것이고, 현실을 외면한 한국은행 통방위의 모든 인사들은 위기가 오더라도 자신들의 책임은 없다 할 것이다. 주담대는 자칭 그들이 말하는 고금리에도 분기별로 크게 크게 증가했고, 각종 통계를 코로나 시절인 2020년으로 바꾸며 가계부채비율도 조정했으나, 2023년 4분기 기준 GDP대비 100.5%다.

우리나라 가계부채가 궁금하다면, 우리나라 명목GDP를 보면 된다. 우리나라 국내 총생산액이 가계부채란 말이다.

이런데도 끝까지 금리를 동결하며, 한국은행은 책임이 없음을 기자 간담회를 통해서 끝까지 항변하는 이창용 총재의 멘털도 대단하다는 생각이 들 정도다. 이제 경제적 위기가 와도 우리나라는 대응책이 없다. 진작에 금리를 4% 수준까지는 올렸어야 했다. PF가 언제 적 문제인데 아직도 운운되고 있으며, 강원도 김진태가 터뜨린 "레고랜드"발 채권시장 발작은 언제 적 이야기인가? 2년도 더 된 시간 동안 한국은행은 기껏 국민의 노후자금인 국민연금과 "통화스와프"한 거 외에 무엇을 했단 말인가?

기축통화도 아닌 나라가 돈을 찍어서 각종 위기에 투입하면, 하이퍼 인플레이션이란 복병을 반드시 만나게 될 꺼다.

1. 한국은행 이창용 총재의 기자 간담회

[1] 주고받는 "말"은 있으나, "알맹이"인 "내용"이 없는 지금까지 했던 얘기들의 번복임.

[2] 지난 금통위에서 경제 성장률을 긍정적으로 본다더니, 이번 통화정책회의에서는 경제성장률을 낮춰 잡았다.

- 모두가 알고 있었던 선거전 예산 조기 집행에 대해서 한국은행만 그 효과를 낮춰 잡았다는 듯이 어버버 함.

( 예산 조기집행에 의한 경제성장이 1/4분기에 1.3%의 깜짝 성장이 나오고, 2/4분기 -0.2%로 낮아짐 )

[3] 13회 연속 기준금리 동결로 인해서 모든 물가는 이미 오를 데로 오른 상황에서 "신선식품"류에 의한 물가인상으로만 보기 어려운 상황임에도, 기후 핑계를 말한다. ( 금리 인상 대응 부적절 )

[4] 부동산 가격 및 금융안정에 대해서도 하나마나 한 얘기들로 시간만 때우는 듯한 태도. ( 금리 인상 대응 부적절 )

[5] 환율에 대해서도 금리 외에 대외여건이 많은 것. (금리 인상으로 대응은 부적절 )

2. 기준금리가 의미 없는 시중 유동성

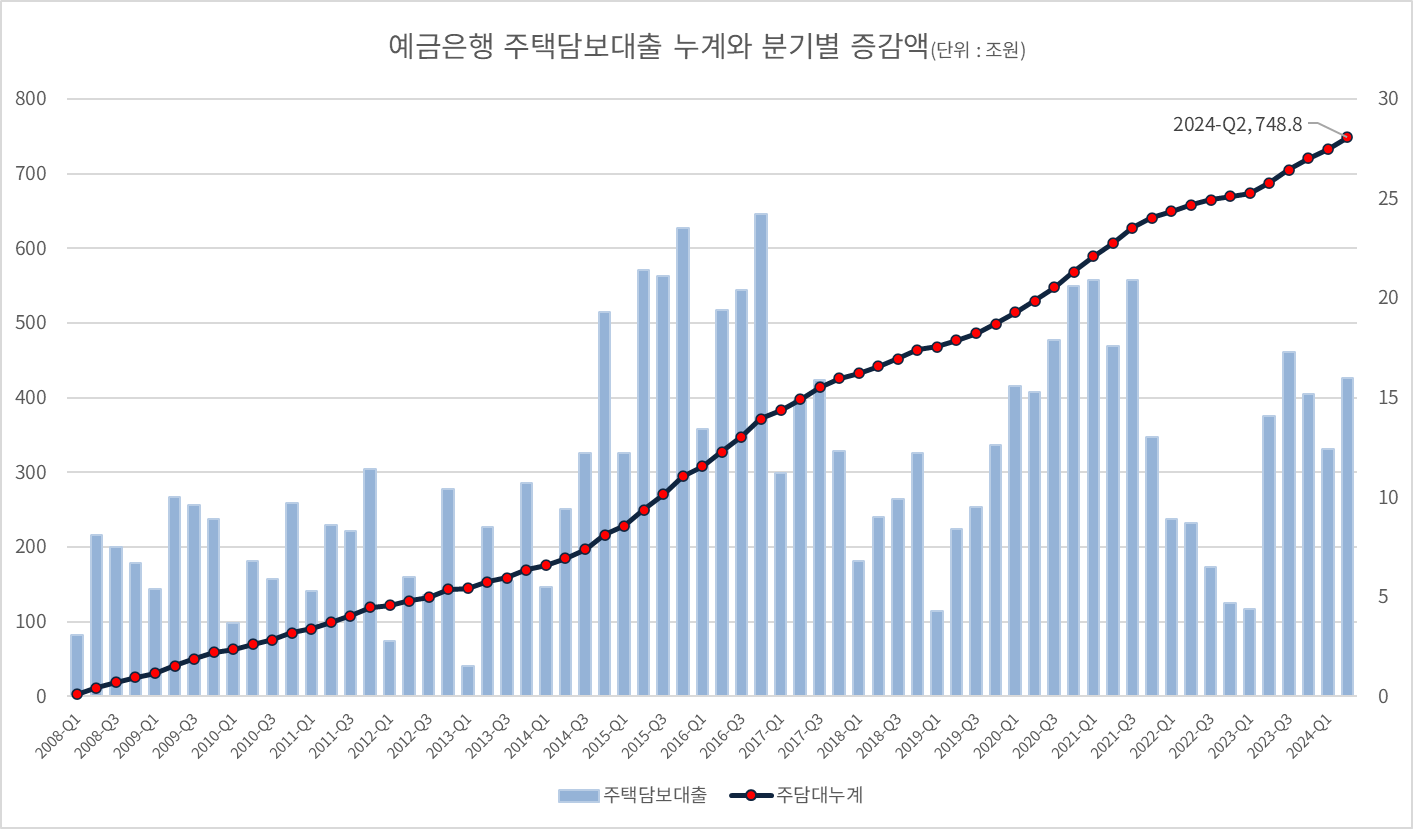

[1] 2011년보다 높은 기준금리 상황에서 주담대는 그보다 5조 원 이상 분기별로 더 증가했다.

[2] 기준금리가 도대체 무슨 역할을 하는 것인지 생각해 봐야 한다. ( 긴축했어야 할 시기는 맞는 것인가? )

- 이렇게 증가한 주담대의 유동성은 당연하게도 부동산 가격을 상승시켰다.

- 그러면서 한은의 태도는 개인들의 투자판단이며, 예전 같지 않은 상황을 예전처럼 투자하는 것은 위험하다 함.

- 고삐를 풀어두고 "그렇게 날뛰면 안 된다"라고 하는 식임.

3. 시중은행 주담대 추이와 유동성 증가

[1] 기준금리를 3.5%로 동결한 기간에도 주담대는 분기별로 지속적으로 증가했다.

- 물론 정부의 정책대출의 영향이 클 테지만, 시중에 유동성을 공급한 것과 다를 바 없는 현상이 벌어졌다.

[2] 한국은행은 금융안정을 최우선으로 한다고 하지만, 도대체 한은이 한 일은 무엇인가?

- 기준금리가 인상되었던 시기였다는 것을 잊고 아래 차트를 본다면, 그냥 보통 때의 모습과 무엇이 다른가?

- 긴축을 하긴 했던 것인가?

4. 어쨌든 마지막 금리동결 통화정책방향회의-다음은 금리인하다.

[1] 이제 미국은 9~10월 사이에 기준금리를 인하할 것이다. ( 가깝게는 2024년 8월 23일 미국 잭슨홀 미팅 )

[2] 한국은행 이창용 총재는 마치 자기 결정권이 있는 한국은행의 수장인 것처럼 적절한 시기에 금리인하 가능을 말한다.

- 창피한 줄 모르는 인사다. 누가 봐도 미 연준의 금리 결정 후 금리 인하를 결정하는 것인걸 다 아는 상황인데 말이다.

[3] 결국 2021년 이후 인플레이션 대응에서 우리나라의 물가를 잡은 건 미 연준의 "파월" 연준의장이다.

- 물론 이 시기에 금리인상에 나서지 않았다면 우리나라는 진즉에 골로 갔을 테지만, 금리 인상 수준 미달이었다.

[4] 우리나라의 환율과 기준금리를 보면, 통제되지 못하는 환율의 모습이 보인다.

- 물론 이창용 총재의 말처럼 우리나라의 하반기 IT수출 증가로 인한 외환 유입정도에 따라서 환율이 변할 수 있다는 것은 사실이지만, 금리를 미국 눈치 보며 내릴 처지의 사람이 그렇게 말하는 건 언어도단이다.

[5] 고민이 적지 않았을 것이란 것은 알지만, 기준금리가 적정 수준까지 올라서 환율이 1300원 이하에 있었어야 한다.

- 환율이 1300원 이상에서 장기간 있던 기간을 아래 차트에서 살펴보라.

- 2008년 금융위기 외에 1300원대 환율이 어디에 있는지?

'경제정보와정책 > 수출입 및 외환, 환율정보' 카테고리의 다른 글

| 한국 외환보유고, 외환(예치금,유가증권) 지속적 감소-경상흑자는 어디갔나? (9) | 2024.09.18 |

|---|---|

| 2024년 8월 소비자물가지수 2.0%(실질금리 1. 5%)-금리인하와 리스크 (10) | 2024.09.04 |

| 2024년7월 한국 수출입 동향-15대 주력 품목과 수출 추세, 국채와 환율 (2) | 2024.08.01 |

| 위태로운 한국의 원화와 미국, 한국 국채 수익율의 탈 동조화(디커플링) (0) | 2024.07.20 |

| 대한민국 무역 수출입동향 ( 2015.1 ~ 2024. 5 ) (0) | 2024.07.16 |